Проблема личности имеет в политической науке, по меньшей мере, три главных аспекта:

а) Личность как индивидуальные, психофизиологические (эмоциональные, интеллектуальные и др.) особенности человека, его специфические привычки, ценностные ориентации и т.д. Под этим углом зрения обычно исследуется личность политического лидера, индивидуальные особенности которого оказывают довольно существенное влияние на большую политику;

б) Личность как представитель группы (статусной, профессиональной, этнической, классовой, элиты, массы и т.д.), а также как исполнитель определенной политической роли (избирателя, члена партии, парламентария, министра). Такой подход к личности как бы растворяет ее в более крупных социальных формированиях или же предписанных ей ролях и не позволяет отразить автономию и активность индивида как специфического субъекта политики;

в) Личность как относительно самостоятельный, активный участник политической и общественной жизни, обладающий разумом и свободой выбора, не только общечеловеческими, но и уникальными в своем роде чертами, т.е. как целостность, не сводимая к ее отдельным социальным (профессиональным, классовым, национальным и т.д.) характеристикам и имеющая политический статус гражданина или подданного государства. Именно в этом аспекте человек обычно взаимодействует с властью, выполняет определенные политические обязанности и выступает субъектом и объектом политики.

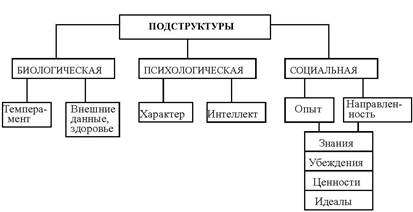

Но что есть личность? В качестве особого вида живых существ, личность человека предстает как интегральная целостность трех его составляющих подструктур:

При всей важности и значимости двух первых подструктур (биологической и психологической), решающую роль в детерминации существа личности играет ее социальность. Американский социолог Р. Парк в этой связи замечает: "Человек не рождается человеком; организм новорожденного и его врожденные свойства не предопределяют поведение индивида; только участие в общностях и процесс социализации формируют человеческие свойства".

Факторы, определяющие становление личности

Под социализацией личности в социологической науке имеется ввиду процесс превращения биологического организма новорожденного ребенка в активного участника общественной и культурной жизни. Иначе говоря, это процесс интеграции индивида в общество, в различные типы социальных общностей (группа, социальный институт, социальная организация) посредством усвоения им элементов культуры, социальных норм и ценностей, на основе которых формируются социально значимые черты личности. Этот процесс предполагает социальное познание и социальное общение, овладение навыками практической деятельности, включая как предметный мир вещей, так и всю совокупность социальных ролей и функций, прав и обязанностей и т.д.

Процесс включения личности в политику определяется понятием "политическая социализация". Различают две фазы этой социализации: первая выражается в политической адаптации, т.е. интеграции индивида в политическое сообщество посредством оснащения его опытом предыдущих поколений, закрепленным в политической культуре, вторая в политической интериоризации, т.е. включении политических норм и ценностей во внутренний мир человека.

Другое по теме:

Некоторые теракты, возможно связанные с исламистской идеологией

1994 — взрыв в израильском культурном центре в Аргентине. Осуществлён организацией «Исламский Джихад».

1995, 14-20 июня — рейд Басаева на Будённовск (Россия), массовый захват заложников в здании больницы. Погибло более 200 человек.

1995 ...

Выбор пути (лето 1945 – лето 1947 гг.). Компартия

Венгрии и роль СССР в усилении ее влияния

В апреле 1945 года организационно слились оба центра партии (местный и эмигрантский), генеральным секретарем ЦК ВКП был избран Матяш Ракоши. 20 – 21 мая того же года в Будапеште состоялась первая Всесоюзная конференция ВКП, в работе котор ...

Конституционно-демократическая партия - партия народной свободы.

Ядром партии кадетов стали две полулегальные организации: Союз земцев-конституционалистов и Союз Освобождения. Обе организации появились в 1903 г. "Союз земцев-конституционалистов" был создан либеральными земскими деятелями для ...